转自:风口探测器

县域经济,这个听起来像是“县里的事”,实则牵动着中国经济的命脉。当大城市的光环逐渐被高房价、拥堵、内卷消解,县域悄然成为国家战略的“新战场”。为什么非要搞县域经济?它现在混得怎么样?未来又能折腾出什么名堂?今天,我们来解剖这只“麻雀”。

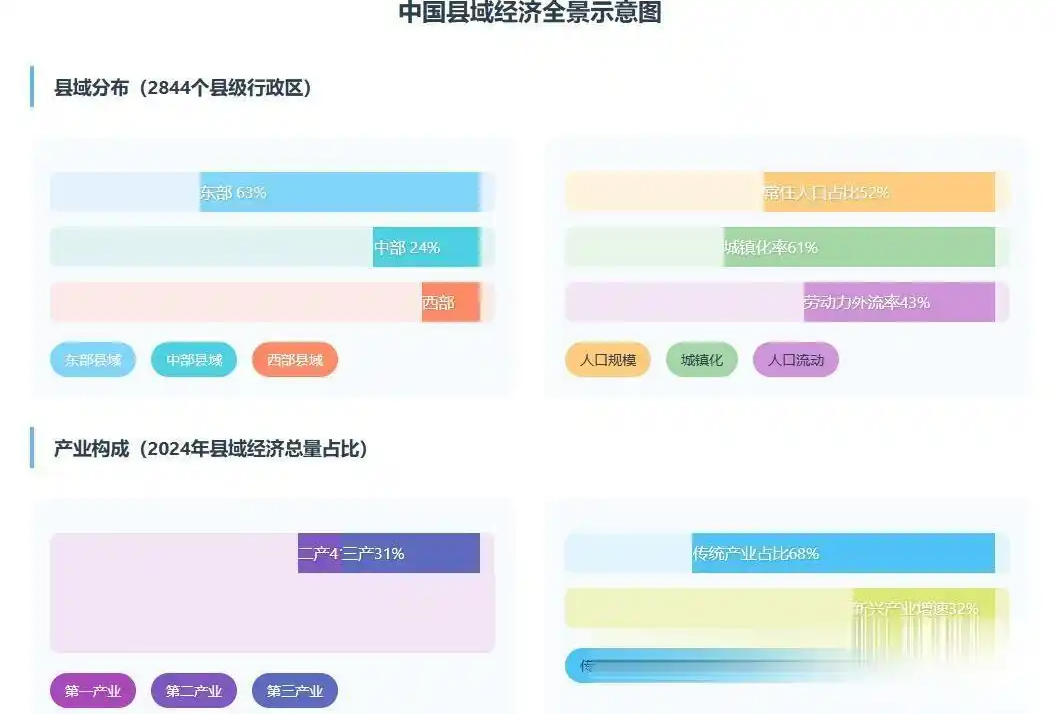

一、中国县域总体分布——区域发展不均衡的缩影

截至2025年3月,中国共有2844个县级行政区,包括977个市辖区、394个县级市、1301个县、117个自治县等。从县域分布看:东南半壁占全国43%的国土面积,集中了约90%的县域(约2500个),其中长三角、珠三角县域密度超20个/万平方公里,形成“蜂窝状”分布。西北半壁占国土57%,县域数量不足10%,青藏高原、新疆沙漠地带县域密度低至0.5个/万平方公里,部分县域面积超1万平方公里(如新疆若羌县),但人口不足5万。受地形与气候约束,平原地区县域密集,华北平原、长江中下游平原县域密度最高(如河南、山东每省超100个县),山地高原县域分散,西南喀斯特地区(如贵州)、青藏高原县域受地形切割,交通成本高。

从经济格局看:“百强县”高度集聚东部,2024年百强县分布中,江苏23个、浙江18个、山东13个、福建7个,四省占比超60%。昆山(5380亿)、江阴(5100亿)等头部县GDP超过中西部地级市,东部县域人均GDP普遍超8万元,而西部县域多在3-5万元,断层现象严重。就产业分布而言,东部以制造业与服务业主导,中西部以农业与资源型产业为主,东北地区重工业遗留明显,二产占比高。

从人口流动看:东部县域常住人口约2.41亿,占全国县域总人口的32.2%,平均每个县域人口达57.84万人,远超中西部(中西部县均人口分别为49.3万、26.94万),其中江苏昆山(209.25万)、福建晋江(超200万)为全国仅有的两个超200万人口县域。河南、山东等农业大省拥有多个超百万人口的县(如河南31个、山东17个),但人均GDP普遍低于全国平均水平,青壮年外流率超30%;西部95个县人口不足5万,东北、西北部分县常住人口十年降幅超20%。中西部一些县域呈现“春节繁荣、平时冷清”,候鸟经济现象突出。

二、为什么非搞县域经济不可?——被逼出来的战略选择

县域经济发展其实在1990年代中后期就已经提出,这一时期,随着改革开放的深入,中国经济逐渐从计划经济向市场经济过渡,县域经济作为地方经济的重要组成部分,开始受到更多的关注和重视。如今,当“内循环”成为国家战略,县域经济已经从“可选项”变为“必选项”,这背后是一场关乎存亡的突围战,而非简单的政策选择。

首先,大城市已经“装不下”了。

北上广深再大,也塞不进14亿人。目前,北上广深等一线城市人口密度已超过8000人/平方公里,远超东京、纽约。高房价吞噬消费能力,年轻人被迫“996还房贷”。

当一线城市户口门槛高企、生活成本压得人喘不过气,县城成了数亿农民工和毕业生的“退路”——或者更准确地说,是“不得不选的路”。县域经济为人口压力提供了泄洪口和缓冲带,当农民工返乡潮遇上大学生“逆向流动”,县域将成为人力资本重组地。其次,城乡撕裂不能再继续下去。中国基尼系数达到0.47,城乡收入差距2.5倍。城市像欧洲,农村像非洲——这话虽夸张,但城乡差距确是现实。2023年县域城镇化率刚过50%,比全国平均水平低近10个百分点。全国有38个县人均GDP不足3万元,却要养活超百万人口。若放任县域塌陷,农民增收无门,乡村振兴就会变成空话,最终极有可能带来社会基底的不稳定。

县域就是缝合城乡撕裂、城乡二元的那根针。其三,县域是中国经济真正的战略纵深。当国际贸易摩擦加剧,大城市产业链容易“卡脖子”,县域反而成了分散风险的“备份盘”。2024年县域贡献全国38%出口额,比2018年提升12个百分点,一些县域产业集群早就是全球供应链的关键节点。把鸡蛋放在更多篮子里,总比全砸在北上广强。这甚至可以称为中国制造的“B计划”。县域消费不只是低端市场的代名词,拼多多、蜜雪冰城的崛起证明它同样是差异化的蓝海,2025年县域社会消费品零售总额将突破25万亿,占全国45%,其中新能源汽车下乡带动县域销量增长300%,谁抓住县域,谁就抓住下一个“10亿级消费市场”。

三、县域经济发展现状——真正的冰火两重天

头部县市富可敌省。东部地区县域数量占全国约40%,但经济总量占比超50%。2024年百强县中,东部占66个,GDP总量达25万亿元,人均GDP约8.5万元,远超中西部。昆山2024年GDP冲上5380亿,抵得上中西部一个地级市,这里有3家千亿级企业、3072家高新技术企业,流水线上每分钟诞生3.5台笔记本电脑。这类“超级县城”早已脱离传统县域概念,更像是微型城市。

腰部县市挣扎求生。腰部县作为中国县域经济中的“中坚力量”,既没有头部经济强县的先发优势,也不像尾部欠发达县的环境限制,其发展现状呈现出潜力与困境并存的特征。部分潜力腰部县依托产业承接(如安徽县域承接长三角制造业转移)保持8%-10%增速,但东北、西北部分腰部县因传统产业衰退增速不足3%。更多其他省域的县城同样陷入尴尬:产业不上不下,年轻人持续外流,难以形成持续经济动能,消费潜力未被充分释放。比如东北某县,守着老工业基地的名头,却面临“钢厂生锈、人才生锈”的双重困境。

黑马县市剑走偏锋。中国县域经济中,一些原本发展基础薄弱或知名度较低的县,因独特的资源禀赋、政策机遇或产业突破,展现出强劲发展潜力。一些县城靠“怪招”杀出血路。重庆城口县把腊肉做成35亿产业链,山东曹县靠汉服和棺材拿下日本90%市场份额,河北正定用数字经济对冲传统产业下滑等等。它们的成功证明:县域经济不一定要“高大上”,但必须“特精尖”。

欠发达县市困境突出。这些县区主要包括自然条件恶劣型(以青藏高原高寒县、西北干旱县为代表)、资源匮乏型(以传统农业依赖县、矿产枯竭县为代表)、基础设施薄弱型(以西部偏远县、中西部山区县为代表)、政策边缘化型(以集中连片贫困县为代表)等四种类型。

这些县区的核心困境和深层矛盾主要包括自然与市场的双重挤压(自然条件限制产业选择,而市场化竞争中又缺乏技术、资金和品牌优势,导致传统农牧业附加值低,工业转型困难),人口流失与人才断档(青壮年劳动力外流严重,形成“老龄化+低技能”人口结构,制约创新活力),政策依赖与自我造血失衡(部分贫困县长期依赖转移支付,财政自给率不足,缺乏市场化融资能力,形成“等靠要”惯性),生态保护与经济发展的冲突(一些山区县面临生态红线约束,传统资源开发受限,绿色产业培育周期长,短期难见效益)等等。

四、未来怎么走?——输不起的战略选择

纵观中国县域经济发展,成绩斐然、矛盾也突出。总体呈现三对矛盾:一是地理承载与经济密度的矛盾,东部县域“挤不下”,西部县域“填不满”;二是人口规模与产业质量的矛盾,人口大县难破“低端锁定”,收缩型县陷入“衰退循环”;三是生态价值与生存发展的矛盾,绿水青山变现难,资源依赖转型慢。

与此同时,在中国县域总量巨大、发展不均衡以及在地方GDP政绩冲动的加持下,极易出现慌不择路、病急乱投医,带来无可挽回的损失风险,进而迟滞县域经济发展步伐。一是盲目跟风的风险。一些县区看到隔壁县搞光伏发电,自己也上马项目,结果硅料涨价、产品滞销,留下一地鸡毛。这种缺乏想象力的发展模式十分奇怪但也十分常见。二是数据造假风险。个别县区为了冲“千亿县”“百亿县”,把外地企业注册在当地,招商引资不结合实际,GDP数字好看了,老百姓却没得到实惠,这种虚假繁荣比落后更危险。三是生态透支风险。一些西部县区不顾生态基础,盲目引进化工项目,GDP涨了,河水黑了,治理成本远超税收贡献。“先污染、后治理”给中国经济带来的教训十分深刻,绿色转型在当下的中国特别是基层县市不是选择题,而是生存题。

因此,大力发展县域经济,实质上就是解决这些矛盾、规避这些风险的过程,实质上就是根据自身资源禀赋、产业基础和区位条件,探索差异化发展路径的过程。在产业选择上:宁当“偏科生”,别做“全优生”。

县域没资格搞“大而全”,必须找到自己的“独门绝技”——要么资源独特,要么区位唯一,要么人无我有。比如江苏射阳押注风电,建起全球唯一200米级叶片测试平台,把海风变成“绿电印钞机”;浙江乐清死磕电气产业,用物联网改造传统开关,硬生生把插座做成了千亿集群。

在城乡关系上:要当“路由器”,不当“抽水机”。

县城不能只顾自己漂亮,得把医院、学校、物流网络像毛细血管一样延伸到乡村。否则,城乡融合的基本功能就会缺失。中国农业县占比目前还在40%左右,县域不能只以GDP论英雄,只给大城市当绿叶,而是要更加注重生态、民生、共同富裕等指标,成为城乡链接的“全能选手”。在人才战略上:要用“低姿态”,换来“高忠诚”。县域留人不能靠情怀,得打造“小城成本+大城机会”的生态——让年轻人觉得这里“虽然不繁华,但能成事儿”。

切不能再做花百万引进博士,结果待了半年就跳槽的事。在政策创新上:不能“等输血”,而要“学造血”。县域经济与地市、省域的关系,本质是“毛细血管”与“大动脉”的协同。未来,县域需改变跑部钱进、要补贴要政策的旧模式,而是要通过特色定位、制度松绑、技术赋能,多一些新玩法,成为区域经济的活力节点,把县域从“政策洼地”变成“改革特区”。

当然,完全依靠县域解决县域的问题是不现实的,国家层面至少是省市层面必须要发挥统筹协调的功能,比如在试点土地指标跨省交易、人才“县管乡用”、中央财政定向支持县域5G和数据中心建设、建立跨区域生态补偿机制、探索林业碳汇交易新模式等方面势必需要国家和省市出手。

中国经济的棋局里,县域经济不是“备胎”,而是决定胜负的关键手。发展县域经济的难点其实在于产业体系的全面统筹和考核体系的深度配套,县域经济的突围战,本质是破除“既要...又要...”的悖论,在有限资源中锻造不可替代性。当每一个考核指标都能实事求是接地气,“千县一面”才会转向“一县一策”,当每个县城都能找到自己的“生存密码”,中国经济才能真正实现基业长青。